白癬(水虫)

白癬(はくせん)は、皮膚や爪、頭髪などの角質に感染する真菌(カビ)によって引き起こされる感染症で、いわゆる“水虫”として知られています。白癬菌は、角質内のケラチンというタンパク質を栄養にして増殖し、さまざまな皮膚症状を引き起こします。皮膚科外来を受診する患者さんのうち約15%前後が白癬とされており、非常にありふれた病気の1つです。

白癬は全身の皮膚にうつる感染症

水虫といえば足のイメージが強いと思いますが、実は全身のどの部位でも感染する菌です。白癬菌が感染した部位によって異なる病名で呼ばれます。そのルールはとてもシンプルで、足に感染したら足白癬、爪に感染したら爪白癬、体の皮膚では体部白癬、頭皮であれば頭部白癬、といった具合で名付けられています。

白癬の感染経路

感染経路は主に以下の3種類です。

・直接接触:水虫の人の足や手と皮膚が触れることで感染します。

・間接接触:スリッパ、マット、タオル、靴、バスマットなどからも感染します。

・自己感染:自分の右足から左足に、足から爪に、足から手を介して体や顔に、といったように感染が拡大するケースも少なくありません。

白癬菌は皮膚に付着してすぐに感染するわけではなく、健康な皮膚に定着するまでには約24時間程度かかるというのが現在の医学的な通説です。つまり、接触後早めに皮膚を洗浄し清潔にすれば、感染を防げる可能性が高いと考えられています。

ただし、皮膚バリアが弱っている場合(アトピー性皮膚炎や小さな傷)には、12時間程度で感染が成立することもあると言われています。また白癬菌は高温多湿な環境を好みます。

白癬を予防するには

これらのことから、日常生活では以下のような点に気をつけると白癬の予防につながると言われています。

・足や指の間を毎日よく洗い、早めに乾かす(洗う際は肌を傷つけないよう、優しく)

・通気性の良い靴・靴下を使う

・爪は短く清潔に保つ

・水虫の人とバスマット・スリッパ・タオルを共有しない

白癬の検査と診断方法

皮膚科で行われる代表的な検査は以下の3つです:

・KOH直接鏡検法:皮膚や爪の鱗屑を顕微鏡で観察し、菌の有無を調べます。即日で結果が出ます。

・真菌培養検査:培地に菌を育て、白癬菌かどうかを確認します。白癬にも様々な種類がおり、その特定にも有効です。結果が出るまで数日~数週間かかることがあります。難治性や、診断に迷うときにこの検査を行うことがあります。

・爪白癬の簡易検査:白癬菌の簡易検査キットを爪白癬の診断補助として用いることがあります。

なお注意点として、抗真菌薬の使用中は菌が検出されにくくなります。皮膚科を受診する前に市販の抗真菌薬を使用した場合は、その旨を担当医にお伝えください。

白癬の治療方法

通常、水虫の治療は塗り薬や飲み薬で行います。病状や病型に応じて、それぞれの患者さんごとに適切な治療法を医師が提案します。軽症の方であれば1〜2ヶ月程度で治癒することもありますし、重症の方や爪白癬の方の場合には数ヶ月から数年にわたり治療が必要なこともあります。

塗り薬の使い方

一番多いのは足白癬ですので、ここでは足白癬に対する治療を想定してご説明します。

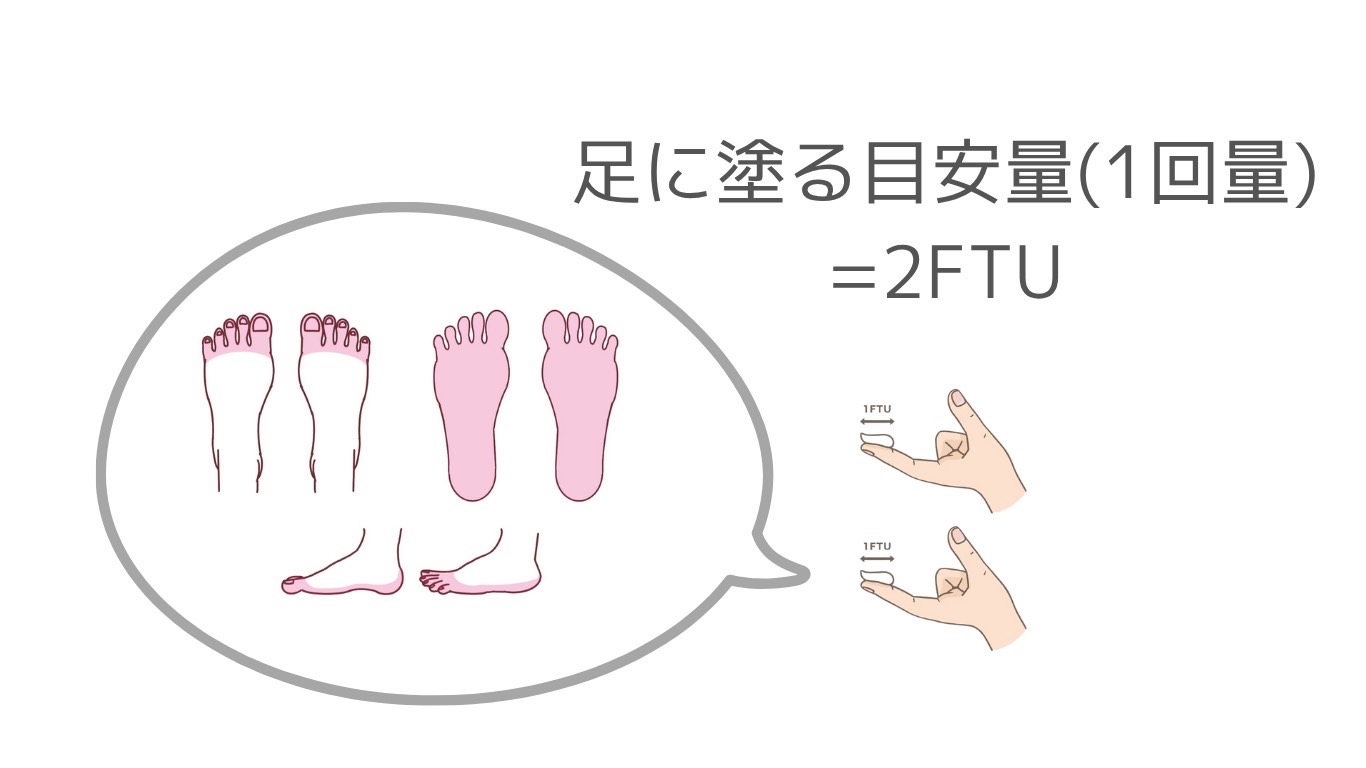

・塗る範囲:足全体に塗るのが基本です。例えば指の間だけに症状がある場合でも、足の裏全体や踵などにも塗りましょう。症状が片足だけでも、両足に塗っていきます。

・塗る量:片足に対し、1FTU(人差し指の“指先から第一関節まで”の長さ)分を塗布します。そのため、合計では2FTU(右足に1FTU+左足に1FTU)を使用します。

上記はあくまでも一般的な塗り方のご説明になります。実際の診察では、ご自身の病状に合わせて担当医の指示があると思いますので、その指示に従ってください。

水虫を放っておくとどうなる?

足の水虫は、かゆみや皮むけなどの軽い症状だけで済むこともありますが、放っておくと細菌が入り込みやすくなり、別の病気を引き起こすことがあります。

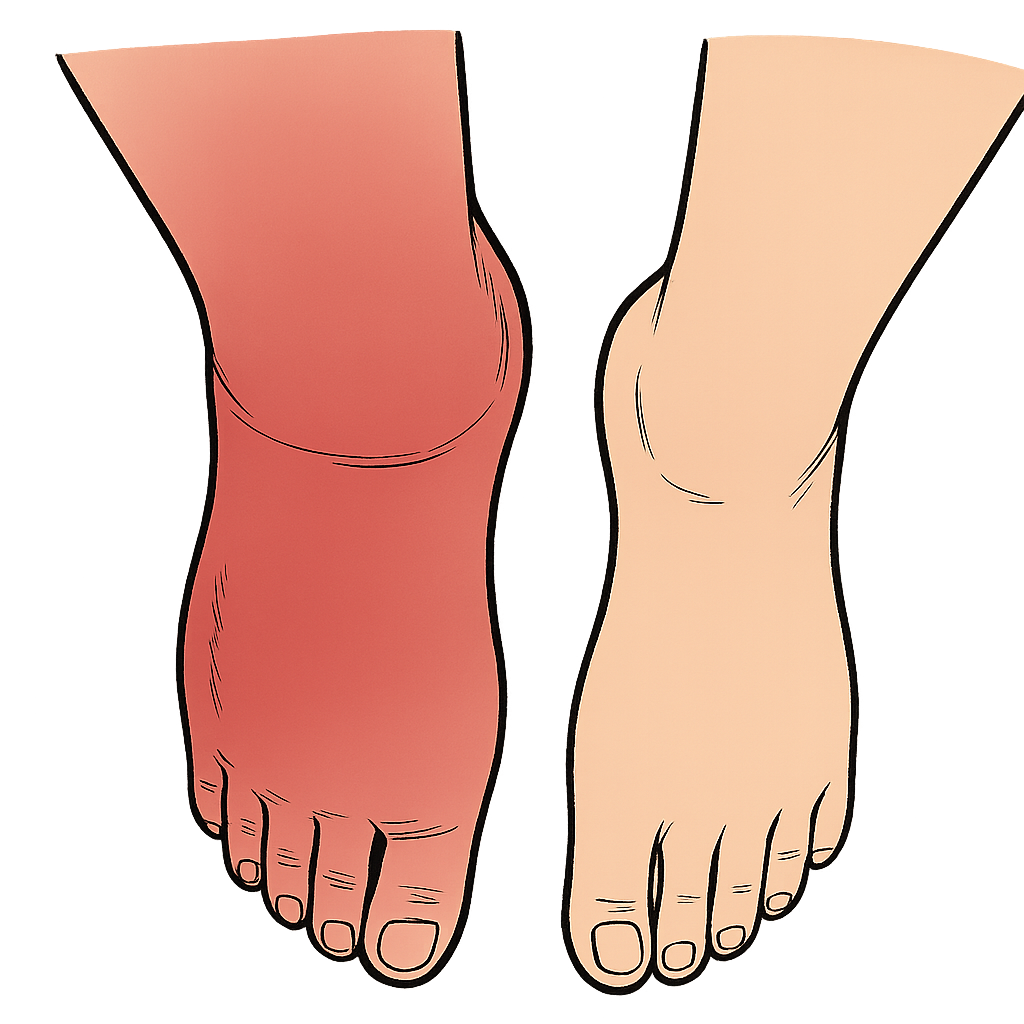

代表的なのが「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」という感染症です。これは、皮膚やその下の組織に細菌(主にレンサ球菌やブドウ球菌)が入り込み、赤み・腫れ・熱っぽさ・痛みなどの症状を起こす病気です。

水虫で皮膚がふやけたり、ひび割れたりすることで、細菌が体の中に入り込みやすくなってしまいます。実際に、足に水虫があると蜂窩織炎を起こすリスクは、そうでない人の3〜20倍以上とも言われています。

「かゆくないから大丈夫」と思わずに、「他の感染症を防ぐためにも、しっかり治そう」という意識を持つことが大切です。症状が軽いうちに皮膚科を受診し、早めに治療を始めましょう。

まとめ

白癬(水虫)は非常に有名な皮膚感染症ということもあってか軽く見られがちですが、自然治癒はあまり期待できません。放置すると他人や自分の体の他部位にうつったり、蜂窩織炎などの合併症を引き起こしたりする可能性もあります。「これって水虫かも?」と思ったら早めに皮膚科へご相談ください。

参考文献

・日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン 2019

・Ely JW, Rosenfeld S, Seabury Stone M. Diagnosis and management of tinea infections. Am Fam Physician. 2014;90(10):702-10.

・Reinel D. Non-dermatophyte fungi in onychomycosis—Epidemiology and consequences for clinical practice. Mycoses. 2021;64(7):694-700.

・Zaias N. Onychomycosis. Arch Dermatol. 1972;105(2):263-74.

よくあるご質問

- 水虫ってバイキンなの?

- “バイキン”とは、体に悪さをする微生物をまとめて呼ぶ俗称で、細菌・ウイルス・真菌(カビ)などが含まれます。その中で、水虫は「白癬菌(はくせんきん)」という真菌の一種。つまり、水虫は“バイキン”の一種ではありますが、正確にはカビの一種です。

- 市販薬でも治せますか?

- 可能ですが、改善しない場合や広がる場合は皮膚科を受診しましょう。

- 爪白癬はどうして治りにくいの?

- 真菌が爪の奥に潜み、塗り薬が効きにくいためです。一般的に、爪白癬は市販薬での治癒は見込めません。爪への浸透力の高い塗り薬や、内服薬を使って治療します。